LA CASA – RIFUGIO DI GIUSEPPE ZANINI

INTERVISTA: Tommaso Michieli;

FOTO: Elia Falaschi.

VistaCASA N° 96

Anche questo numero prosegue la rubrica “A Casa degli Architetti” nella quale si indaga quel particolare tema che è la progettazione e realizzazione della casa per se stessi. L’architetto Tommaso Michieli ha così, per conto dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Udine questa volta è andato a visitare la casa di Giuseppe Zanini, oggi scomparso, ed ha deciso di intervistare il figlio e gli amici e colleghi per poter tracciare un ricordo ed un’analisi di questo edificio.

INTERVISTA

OAPPC:

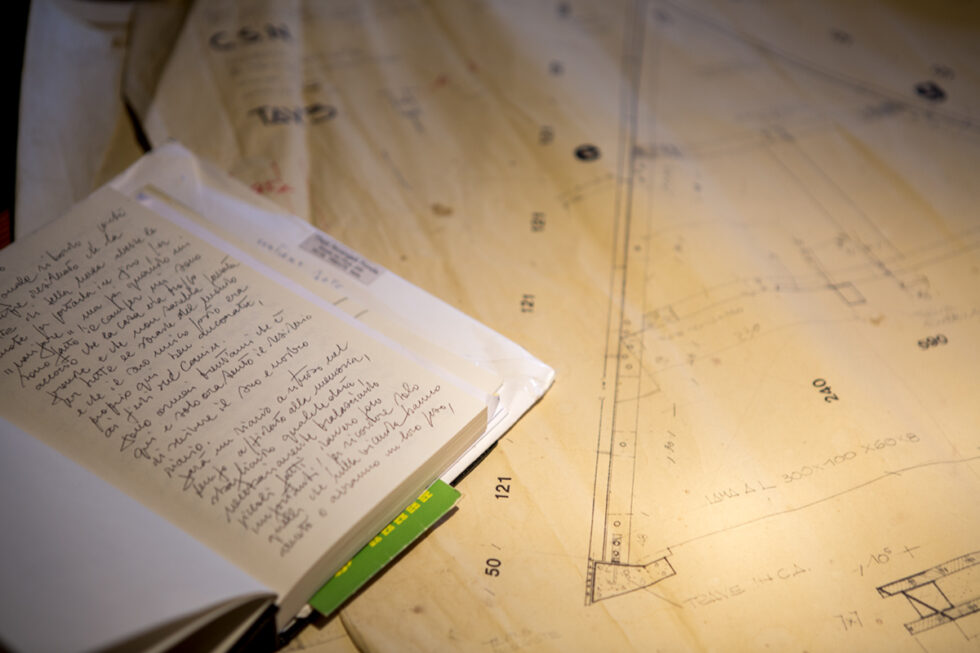

Martino (figlio secondo genito) come pensi che in questa casa rimanga traccia della persona che è stato tuo padre? Ci hai mostrato un diario di bordo scritto da tuo padre tutto in una notte puoi parlarcene?

Martino:

In realtà il diario è stato scritto nell’arco degli ultimi 17 anni, ogni qualvolta mio padre soggiornava a Sella Nevea. Il diario credo sia una traccia significativa, tanto quanto il cuore, la passione e la manualità che ha messo nel progettarla, costruirla e abitarla per quasi 50 anni sia in estate che in inverno. Tutto nasce a 6 anni da una gita con mio nonno (il padre – l’arch. Pietro Zanini) anch’egli appassionato di montagna – che lo porta a frequentare il luogo che per lui diventa magico. Ci ritorna con gli amici a sciare nell’inverno del 46 dopo essersi iscritto al CAI e poi per quasi tutti gli anni successivi (in bici in Vespa e più tardi in auto) ed era sempre un’avventura poiché la strada all’epoca era sterrata.

Acquista nel 1968 due lotti di terreno dal all’epoca promotore del piano di sviluppo di Sella Nevea, il cav. Menazzi Moretti, per costruire quelle che saranno le 4 unità abitative più caratteristiche e moderne del territorio.

Inizia la costruzione nell’estate del 1969 che si conclude solo 4 mesi dopo! con l’ausilio di 3 operai, 1 manovale, una betoniera a scoppio e un’ottima squadra di falegnamidel FAR di Udine. Il licôf è a Epifania del 1970 attorno al fogolâr (ora eliminato per far posto alla nuova stufa) con i primi proprietari di una delle altre 3 unità. La casa da quell’anno, per tutta la famiglia, ha in ogni suo anfratto una storia, un aneddoto, una gioia e un dolore. A partire dai soggiorni di tutto il nucleo familiare, il “buen retiro” (la hütte) che mio padre si era costruito, lo ha goduto fino all’ultimo; è stato per lui luogo di riposo mentale e di convivio con i vicini e gli amici, che tutte le volte che vi risiedeva con noi o con mia madre (la moglie Franca), passavano a trovarci.

È stata la base per camminate, sciate in Canin, per le raccolte dei frutti del bosco, fucina per la produzione di marmellate e conserve di funghi da parte di nostra madre con la quale intavolava lunghe discussioni, libri alla mano, sull’edibilità di alcune piante o funghi trovati durante le camminate, o a identificare gli uccelli e i piccoli animali che passavano o si fermavano sugli alberi vicini davanti alla grande finestra come se fosse un grande televisore che trasmetteva un documentario sulla natura.

OAPPC:

Riccardo (De Santis) siamo a Sella Nevea un luogo destabilizzante, come si inserisce in questo concetto questa casa?

Riccardo:

Sella Nevea è un esempio fallimentare di inserimento urbanistico in montagna nella incontaminata natura. La mancanza di sensibilità, la volontà primaria di lucrare sulla speculazione edilizia e sulla natura portandole violenza è smentito dall’opera di Zanini che realizza una strada alternativa di rispetto del luogo, la sua mano leggera e colta è dimostrazione di come la sensibilità dell’architetto insegna come entrare nella natura convivendoci e rispettandola.

Basta guardare ancora oggi l’intorno della casa, il suo sedime che non fu mai violentato ne è prova il “ponte levatoio” che diventa ampliamento dello spazio calpestabile della casa appoggiandosi sulle naturali asperità rocciose dalle quale si ritira quando le luci si spengono e l’intorno torna ad essere bosco, mentre il ponte protegge gli abitanti della casa.

Sono testimonianza indelebile del suo pensiero i disegni originali conservati in casa, il progetto è spiegato nei piu piccoli dettagli, nulla è lasciato all’improvvisazione e i bellissimi disegni vergati rigorosamente a matita ricordano l’impegno e la competenza che si sono tradotti in quella necessaria “firmitas” che non può mancare nella costruzione di un rifugio.

OAPPC:

Bernardino (Pittino) quando si fa casa per se stessi è possibile sperimentare cose che è meno facile fare per i clienti. In questo caso l’attenzione per il dettaglio diviene dominante cosa ne pensi?

Bernardino:

quattro unità affiancate, una sorta di schiera, a forma di capanna, spazi essenziali, una cantina aperta e tre piani che vanno a rastremarsi per seguire la geometria del tetto molto spiovente, questo ha ideato Bepi per soddisfare le proprie esigenze ma anche quelle degli altri tre compagni di avventura. In questo caso il progettare per se stessi, tema difficile, ha dimostrato quanto la sensibilità e la capacità dell’architetto si sia trasformata nella gioia di chi vive un’architettura che non cede né al tempo né alle mode. Questo risultato, che dovrebbe essere sempre l’obbiettivo primo ed il fine ultimo del nostro lavoro e che Giuseppe Zanini ha lasciato, rappresenta una chiara testimonianza e l’ottimo esempio di un’onesta opera di architettura. Entrando in questa casa mi colpiscono sempre la cura dei dettagli sia architettonici che di arredo, l’uso elegante delle tavole affiancate a sostenere il tavolato del primo impalcato ma anche le stecche verticali che dividono lo spazio senza soffocarlo. Le stesse stecche, che filtrano la luce e formano il grigliato di chiusura della vetrata sul fronte posteriore, costituiscono il piano di calpestio del terrazzo che “magicamente” compare azionando la manovella della carrucola. Un ponte levatoio vincolato alla casa che, scendendo, si appoggia ad un muro di sassi sagomato con gradini per collegarsi al pendio del terreno retrostante a formare uno spazio per la vita all’aperto nelle giornate miti. Ma anche la scaletta a pioli, per raggiungere il livello più alto, incernierata per poter essere ruotata e non creare impiccio o gli scomparti “segreti” dei letti a castello dove riporre gli abiti, fino a tutti i particolari in metallo, anche l’ultimo bullone, dipinti di giallo a dichiarare la propria estraneità in quel rifugio (nido) di legno. Tutto questo dimostra l’attenzione e l’amore riversato nel pensare e rendere accoglienti e funzionali i piccoli spazi di questo “camper senza ruote” inclusa la corda sempre pronta per poter scendere dalla finestra più alta nel caso in cui una nevicata avesse bloccata la porta.

OAPPC:

Riccardo un edificio minore, sconosciuto a gran parte del mondo ed anche agli addetti ai lavori, che tuttavia fa tesoro della lezione del movimento moderno ed anticipa progetti contemporanei.

Riccardo:

Gli stilemi della tradizione costruttiva montana che si leggono nell’edificio sono resi con grande sensibilità dall’architetto che traduce gli elementi costruttivi in elementi architettonici formali. Materiali dettagli costruttivi, rigorosa ed intelligente semplicità costruttiva, sono coniugate con grande padronanza ed il risultato è evidente e sa essere apprezzato istintivamente da chiunque osservi questo esempio di grande capacità professionale.

Mi ricorda la casa Gugalun (1993) di Peter Zumthor per l’accuratezza e l’originalità delle soluzioni, ma questa casa è arrivata ventitré anni prima di quella tanto celebrata del maestro svizzero. Questa piccola architettura mi riporta ai concetti e agli studi “sull’ existenzminimum” di Alexander Klein e della scuola tedesca del primo novecento, essa ha dei pregi che vanno molto oltre i principi e le tecnologie semplici delle tecniche costruttive, è evidente e traspare, che il coinvolgimento emotivo e accogliente che questo fantastico “camper senza ruote” o meglio come dice Zanini nel suo diario di bordo “casa a cui volevo mettere le ruote”, regala ai suoi abitanti stavano nei pensieri progettuali di Zanini.

Questo rifugio di montagna svolge la sua funzione da cinquant’anni con immutato calore ed è una vera architettura che trasmette a chi ha la fortuna di ammirarla ed ancor più a chi può usarla tutta la sensibilità di chi l’ha progettata.

OAPPC:

Martino questa casa tuo padre se l’è costruita con le sue mani ed è piena di libretti che ti ha lasciato con le “istruzioni per l’uso”. Segno di un passato in cui l’architetto era attivo anche nel fare… Hai dei ricordi del suo essere operaio nel proprio cantiere?

Martino:

I libretti con le istruzioni sono una sua premura nei nostri confronti per l’uso della “sua” casa, anche perché noi da soli l’abbiamo utilizzata poco. All’epoca della costruzione io e mio fratello eravamo piccoli essendo la casa iniziata e finita nel 1969; perciò i ricordi di quel periodo di cantiere vengono dalla viva voce di mio padre, che usava raccontarci a cena o nei momenti di relax. E’ sempre stato presente nella costruzione degli chalet, seguendo i lavori dalle fondamenta; come direttore lavori in primis e poi come aiuto manovale e trasporto materiali. Faceva la spola in auto – “consumò” letteralmente due Renault 6 – trasportando materiale edile tra Udine e Sella Nevea un po’ per risparmiare, sia denaro, che il tempo che con l’inverno che incalzava diventava prezioso, e un po’ per scegliere personalmente i materiali da lui considerati più adatti. Non mancano i ricordi dei piccoli “incidenti di cantiere“ : nell’aiutare i falegnami nel forare le travi rischiò di rompersi un braccio quando la punta si bloccò improvvisamente nel legno, alla pelle delle mani, sue e di nostra madre che lo aiutò durante l’inverno del ’69, che si incollavano dal freddo ai tubi di metallo nel montaggio dell’impianto di riscaldamento (che inizialmente era fornito da una stufa a Kerosene); per non parlare della successiva manutenzione, che il più delle volte amava fare da solo (ricordo che un anno si rovesciò addosso un barattolo di vernice argento mentre arrampicato su una scala stava pitturando il tettuccio di ingresso), fino all’ultimo intervento nel 2015 quando sostituì insieme a mio fratello Pier-Antonio un pezzo del ponte levatoio.

OAPPC:

Franco (Vattolo) la domanda capisco possa essere difficile ma credi davvero che un edificio possa custodire e trasmettere la memoria di una persona e le emozioni ed i momenti vissuti in quel luogo? Io ho sentito queste sensazioni di una presenza…

Franco:

Io credo che di fatto questo avvenga e sia avvenuto anche se non era nelle sue dichiarate intenzioni. Zanini non ha mai pensato di creare un manifesto, era un architetto e un uomo molto pragmatico che non si spaventò assolutamente durante la lunga “querelle” che precedette la costruzione, sia per acquisire il terreno che per l’iter procedurale e burocratico che anche allora pesò sul processo amministrativo e costruttivo e Zanini si trasformò in imprenditore, costruendo quattro unità abitative perché da solo non avrebbe potuto affrontare l’impegno economico, e nel seguire i lavori di realizzazione fu impresario, capomastro, direttore dei lavori, coinvolgendo al bisogno, noi amici di gioventù.

“Ho realizzato quello che ritenevo adatto per me” era il suo commento, riconoscendo di fatto e a ragione tutte quelle caratteristiche che sono intrinseche al ruolo dell’architetto, almeno per come lo ha vissuto quella nostra generazione. Le tue sensazioni Tommaso sulla “sua presenza” è vera lo spirito dell’architetto costruttore vive in tutte quelle tavole e in quei sassi che costituiscono questa piccola “hütte”.

OAPPC:

Grazie davvero a tutti voi per questa esperienza profonda

ARCHITETTURA